さて、応急処置が終わったら、少し落ち着いて「なぜトイレが壊れたのか」を観察してみましょう。原因が分かれば、自分で直せる範囲なのか、プロを呼ぶべきなのかの判断がつきやすくなります。

ケース1:「水が止まらない」ときのチェックポイント

レバーを戻しても、便器の中に水がチョロチョロと流れ続けている…。これは水道代にも響く、地味ですが厄介なトラブルです。

タンクの蓋、開けてみませんか?

まずは止水栓を閉めてから、タンクの陶器製の蓋をそっと持ち上げてみてください。

重いので、落として割らないように注意してくださいね。

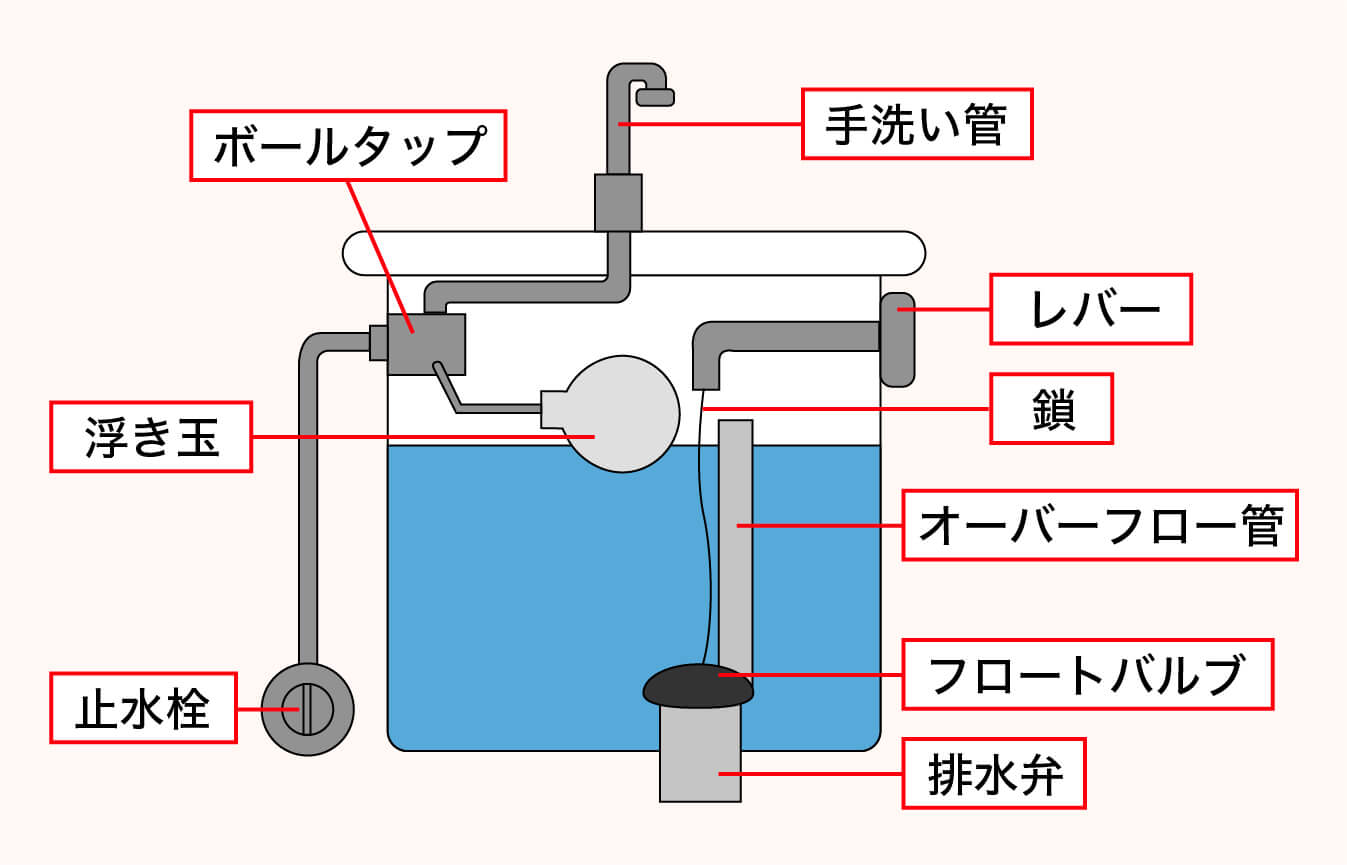

中を覗くと、いくつかの部品が入っているはずです。

鎖が絡まっていたり、外れていたりしませんか?

レバーと繋がっている鎖が、排水口を塞ぐゴム栓(フロートバルブ)に引っかかっていると、栓がきちんと閉まらずに水が漏れ続けます。この場合は、絡まりを直すだけであっさり解決することがほとんどです。

また、タンクの中央にある管(オーバーフロー管)の上端よりも水位が高くなっている場合も水が止まりません。

これは、給水をコントロールしている「ボールタップ」という部品の不調が考えられます。

浮き玉が引っかかっていたり、部品が劣化していたりすると、給水が止まらなくなってしまうのです。

部品の劣化が原因の場合は交換が必要になるため、私たちプロの出番となります。

ケース2:「水が流れない・詰まった」ときの考え方

これは最も多いトラブルの一つかもしれません。原因は大きく分けて2つ考えられます。

それは「溶けるもの」ですか?

トイレットペーパーや便など、本来水に溶けるものが原因の場合は、ご家庭でも対処できる可能性があります。

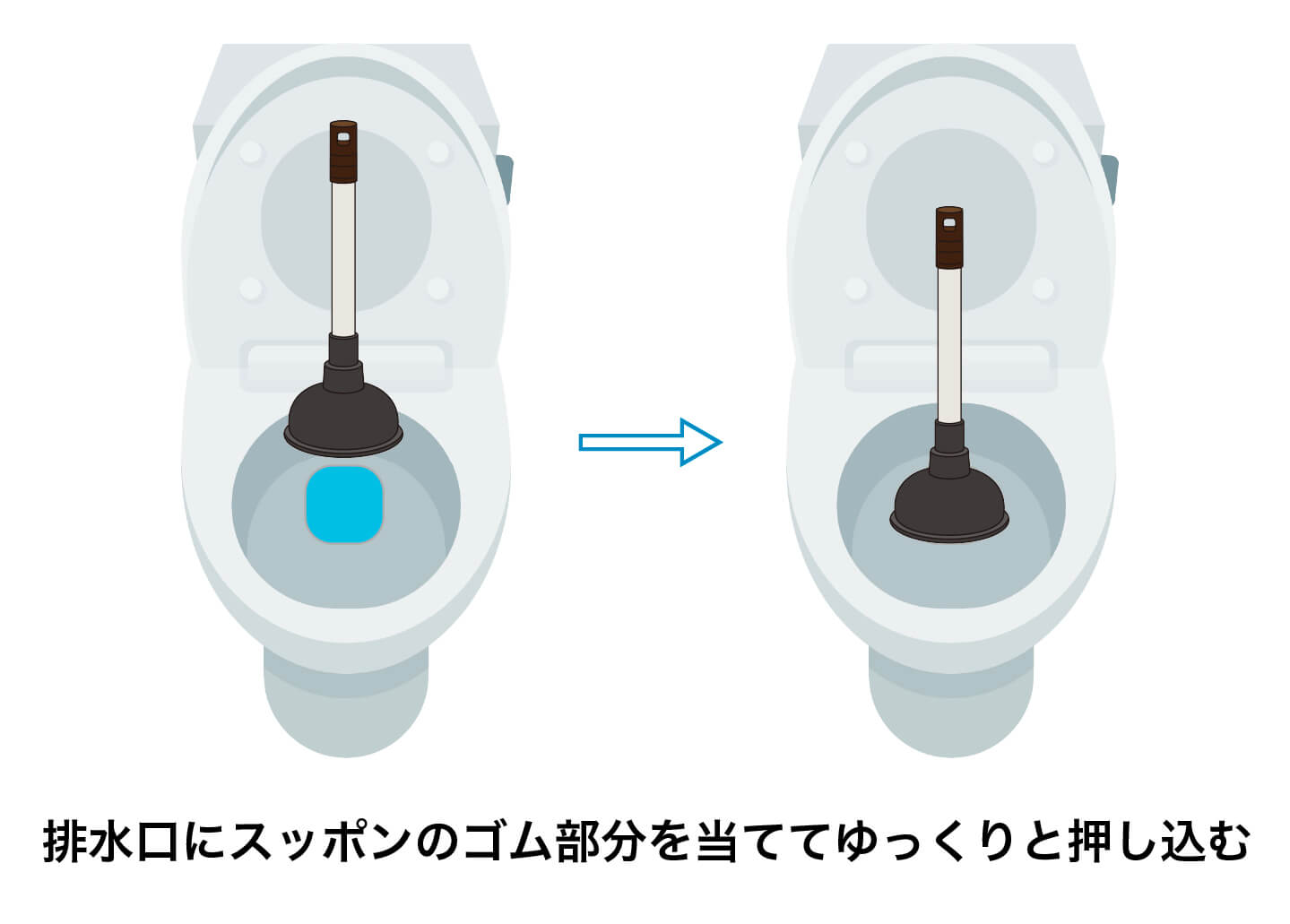

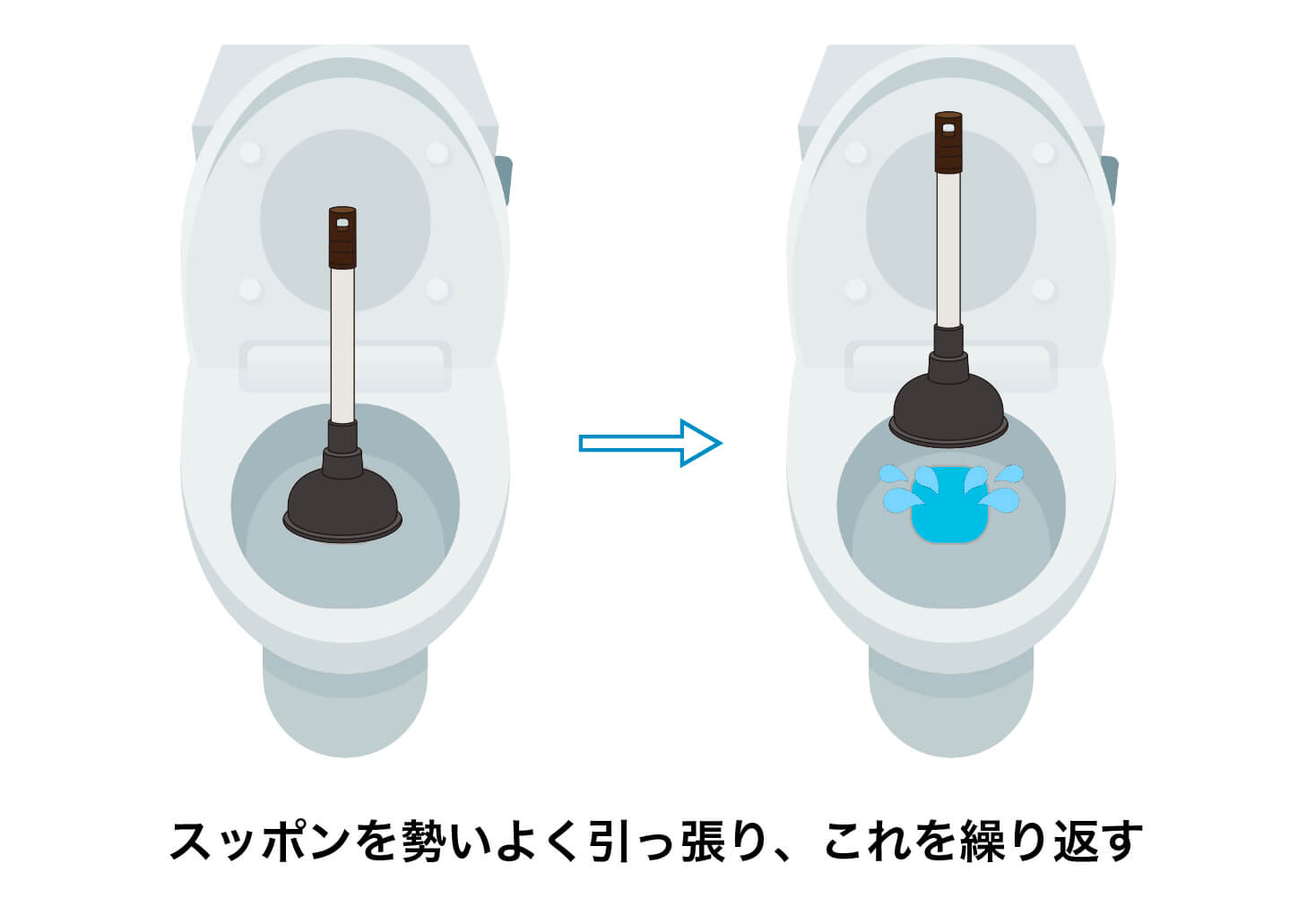

先ほどお伝えした「ぬるま湯」を試したり、「ラバーカップ」を使ったりするのが有効です。

ラバーカップを使うコツは、便器の水が少ない場合は少し水を足し、カップを排水口にしっかり密着させて、ゆっくり押し込み、強く引くこと。「押す」のではなく「引く」力で詰まりを吸い上げるイメージです。

それは「溶けないもの」ですか?

問題は、スマートフォン、おもちゃ、おむつ、ペットのトイレ砂など、水に溶けない固形物を流してしまった場合です。これは自力での解決はほぼ不可能です。

先ほどもお伝えした通り、無理に押し込むと事態が悪化します。正直に「〇〇を落としたかもしれない」と業者に伝えていただくのが、最も早く、安く解決する近道です。

ケース3:「床が濡れている」ときの見極め方

床の水漏れは、原因の特定が少し難しいかもしれません。どこから漏れているのか、じっくり観察してみてください。

漏れている場所はどこですか?

給水管のナットの緩みやパッキンの劣化が原因であれば、部品交換で直ります。

便器と床の設置面から水が染み出している場合は、フランジパテなど内部の部品の劣化が考えられ、これを交換するには便器を一度取り外すことになるため、専門的な作業が必要になります。

また、便器本体にヒビが入っていることも。

特に古いトイレの場合、陶器に微細なクラックが入り、そこから水が漏れ出すことがあります。これはもう交換を考えるべきサインです。

意外と見落としがちなのが「結露」です。特に夏場など、タンク内の水温と室温の差が大きいと、タンクの表面に水滴がたくさんつき、それが床に垂れて水漏れのように見えることがあります。

この場合は故障ではないので、換気をしたり、タンクの水を拭いたりすることで様子を見てください。

ケース4:その他の不具合(異音・ガタつきなど)

「流すたびにゴボゴボと変な音がする」「便座がグラグラする」といったトラブルもあります。異音は詰まりの前兆であることも。

便座のガタつきは、固定しているボルトの緩みが原因なことが多く、ご自身で締め直すことも可能です。

ただし、樹脂製の部品が割れている場合は便座の交換が必要です。

プロの一言アドバイス

タンクの蓋の裏側や、便器の根元付近に貼られたシールに、トイレの「型番」が記載されています。

これを控えておいていただけると、お電話の際におおよその原因や必要な部品が特定でき、スムーズな対応につながります。

タンク内の部品はプラスチックやゴム製が多く、残念ながら永遠には使えません。

「消耗品」と割り切って、不具合が出たら早めに交換を検討するのが結果的に安心です。